每年六月下旬总有一群人在电脑前反复刷新页面,手指悬在鼠标上不敢点下去——这就是高考志愿填取时间留给我们的集体记忆。那些密密麻麻的院校代码和专业名称,往往比高考试卷更让人手心冒汗。

决定未来四年的选择,往往就在这短短几天里被敲定。

时间窗口里的心理战

1. 倒计时带来的压迫感会放大每个决定的重量。有人提前三个月就开始研究招生简章,也有人直到系统关闭前两小时才匆匆提交。两种极端之间藏着大多数普通家庭的真实状态:既不敢太早定论,又怕错过时机。

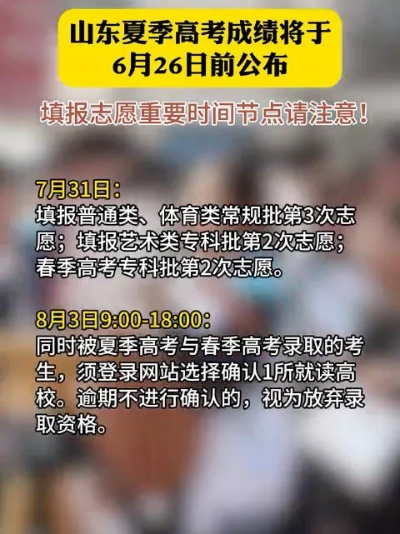

2. 省级教育考试院公布的截止日期像个不会让步的守门人。湖南考生在6月26日就要完成填报,而黑龙江能拖到7月1日。这种地域差异常常让跨省读书的孩子产生时间错觉,某个深夜突然惊觉老同学的志愿通道已经关闭。

3. 修改次数限制是藏在细则里的陷阱。多数省份允许修改五次,这个数字听起来宽裕,但在真正操作时会发现根本不够用。每次点击保存按钮都像在赌桌上加注,越临近截止越不敢轻易推翻重来。

数据迷雾中的选择

院校录取线就像会变魔术的数字,去年580分的专业今年可能跳水到550分。我们总在寻找那个"最高"的选项,却忘了所谓分数线不过是前一年最后一名考生的成绩。

1. 冲稳保策略需要重新理解。传统说法是前两个志愿放冒险选项,中间填匹配成绩的,最后留保底学校。但现实往往更复杂,某些专业的"大小年"现象(指录取分数一年高一年低)会让这种排列失去意义。

2. 专业级差制度是个隐形过滤器。有些学校规定如果第一专业志愿落选,第二志愿要扣减3-5分再参与排序。这个规则写在招生章程第17页的角落里,却足以改变整个志愿表的逻辑。

3. 征集志愿阶段藏着另类机会。正常批次录取结束后,没招满的学校会开放补录。这个时段通常只有半天到一天,需要时刻盯着考试院网站,很多优质学校的冷门专业就在这里悄悄放低门槛。

家庭会议桌上的暗流

填报系统里那个"最终确认"按钮,往往要等十几场家庭会议后才敢点击。不同代际对"好专业"差异,能轻易让客厅变成辩论场。

1. 父母眼中的铁饭碗清单正在失效。会计、师范、医学这些传统选项,与短视频博主、电竞解说、人工智能训练师等新兴职业之间,隔着三十年认知代沟。

2. 地域选择暴露家庭价值观。省内读书派看重人脉积累,跨省派追求独立成长,出国派准备考研跳板,三种路线背后是截然不同的生存哲学。

3. 妥协方案通常出现在深夜。当争吵耗尽所有人的精力,那个折中选择往往带着咖啡和眼药水的味道被确定下来。有趣的是,这类仓促决定的志愿反而经常命中。

技术故障与应急预案

省考试院的服务器在截止日前夜总会格外脆弱,这个不成文的规律让很多考生养成了提前提交的习惯。

1. 浏览器兼容性问题可能毁掉精心设计的志愿表。教育网站总对某些新版本浏览器过敏,这点在填报指南里永远只用小字提示。

2. 密码找回功能在高峰期形同虚设。当五万人同时打电话到区招办要求重置密码时,占线音会成为最绝望的背景乐。

3. 手机验证码延迟是最后的考验。点击获取短信验证的那刻起,六十秒倒计时就像被拉长成十分钟,足够让人回忆完整个高中生涯。

填报截止后那个清晨特别安静,所有纠结与计算都被锁死在系统里。

我们交出去的不只是志愿表,更是对未知生活的某种勇敢想象。

那些在深夜修改过七次的专业排序,终将成为秋天某所大学宿舍里的自我介绍开场白:"其实我当初差点去了......"

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除

评论