每年夏天总有一群人在纸上涂涂画画,把未来四年甚至更久的人生压缩成几十个方格。高考志愿是按什么志愿这个问题,表面看是填表技术,骨子里却是我们第一次真正面对的选择困境。那张表格上的数字和代码,牵着无数家庭的神经末梢。

真正决定志愿填报质量的从来不是分数高低,而是对自己灵魂的诚实程度。

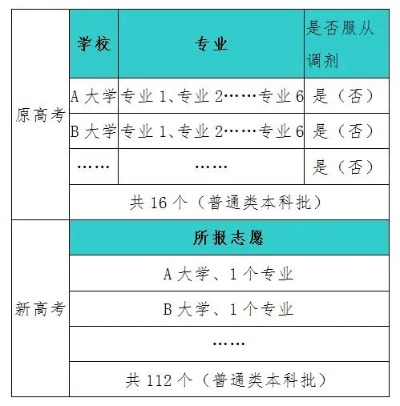

志愿表的物理结构

1.平行志愿像超市货架,所有商品都明码标价排在那里。我们拿着有限的预算(分数),把最想买的放在购物车前排。但很多人忘记看保质期(专业培养方案),更没注意配料表(课程设置)。

2.顺序志愿像相亲大会,第一眼相中的没成,后面再遇到谁都不太对劲。这种老派做法在少数地区还在沿用,带着某种宿命感的浪漫,但容易让分数一般的孩子错失良缘。

3.专业调剂选项是个神奇的存在,打勾等于同意盲盒婚姻。有些学校会把服从调剂的学生当拼图,哪里缺人就往哪里塞。去年有个孩子填了化学,最后被调剂去学畜牧兽医。

选择背后的心理战

那些宣称"冲稳保"的攻略永远不说清楚,冲失败的人后来去了哪里。我们见过太多案例,压线进名校后被分到冷门专业,四年都在跨校区蹭课。也有胆小的把保底志愿填成二本,结果分数够着211却浑然不知。

家长总喜欢把"人"三个字挂在嘴边,但他们毕业那年分配的工厂现在早改成了网红商场。有个父亲坚持让孩子报会计,说越老越吃香,没注意到事务所都在用AI审账。

最吊诡的是兴趣测试,二十道题就能判定适合学医还是学计算机。那些测评报告和星座运势差不多,说的全是模棱两可的废话。真正该做的是去大学课堂旁听两周,可惜高考完第二天就开始填志愿。

数据幻象与真实世界

分数线就像海市蜃楼,看着很近其实永远差那么几分。我们迷信的"年"规律,不过是概率游戏里的幸存者偏差。有个学校连续三年涨分,第四年大家都不敢报,结果分数线暴跌三十分。

专业就业率是精心设计的数字魔术。把考研出国都算就业的算法下,考古学和哲学也能有九成就业率。更别说那些"灵活就业"毕业生,可能正在出租屋里刷题准备再战公考。

城市选择藏着隐形代价。北京上海的资源确实丰富,但普通家庭的孩子可能四年都没勇气走进国家大剧院。反而某些新一线城市的地方高校,给奖学金比重点大学还大方。

系统漏洞与人性弱点

补录环节是留给幸运儿的复活甲,但信息差让这个机会变成少数人的特权。某个211院校去年补录时电话永远占线,后来发现是招生办把名额留给了关系户。

专业名称的文字游戏越来越离谱。信息与计算科学听着像计算机类,实则是数学系的马甲。生物医学工程既不学生物也不学医,整天在实验室焊电路板。

那些承诺转专业自由的学校,往往不会说转入热门专业要考年级前三。更讽刺的是,等你真考到前三名时,大概率已经爱上本专业了。

填志愿这事像在雾里下棋,看得见眼前三步,猜不透全局变化。

我们最终选择的不是某个学校专业,而是愿意为什么样的困难坚持四年。

那些深夜查资料的焦虑,家人争吵的眼泪,截止日前反复修改的纠结,都会沉淀成人生第一个重大决策的注脚。无论结果如何,这段经历本身就已经在教我们成年。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除

评论