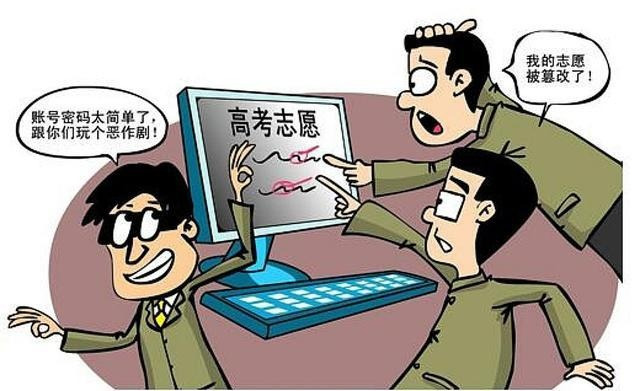

那天在咖啡店听见隔壁桌讨论篡改高考志愿的事,手里的杯子差点没拿稳。

十年寒窗被一键清空,这种荒诞剧每年都在真实上演。我们总以为志愿填报系统是铜墙铁壁,可总有人能找到那道裂缝钻进去。

#当技术便利成为作案工具

1.后台权限管理形同虚设的情况并不罕见。某些学校管理员账号用生日当密码,教务系统版本还停留在十年前,这种漏洞就像给小偷留了扇没锁的窗。

2.黑色产业链早就盯上这块肥肉。从盗取考生号到专业代填服务,明码标价的程度让人怀疑是不是在逛菜市场。有中介甚至打出"录取退全款"广告,把违法做成了保本理财。

3.生物识别验证的缺席令人费解。银行转帐都要刷脸,决定人生命运的志愿确认却只要一串数字密码,这种安全设计放在今天显得格外讽刺。

#被篡改的不只是数据库

1.最痛的是信任关系的崩塌。统计显示近六成案例是熟人作案,表哥偷改表妹志愿就为"留在本省照应"这种扭曲的关怀比恶意更让人脊背发凉。

2.时间成本根本无法弥补。受害者往往要花一整年收集证据,等法院判决时同龄人已经读完大一,这种阴影会持续到职场面试时仍被问及空窗期。

3.蝴蝶效应超出想象。有个女孩被改成护理专业后,整个家族因此掀起"学医无用论"的争吵,原本和睦的亲戚关系碎得捡都捡不起来。

#法律利剑为何总是钝的

1.现行处罚像隔靴搔痒。多数案件按破坏计算机系统罪处理,判得还没偷部手机重,作恶成本低得令人发指。

2.维权过程堪比西天取经。有个男生为证明自己没填过某校,不得不找了三家鉴定机构验定输入法习惯,这种自证清白的荒诞剧每天都在上演。

3.民事赔偿标准像在开玩笑。精神损失费通常判赔两三万,还不够复读机构的报名费,这种判决书上的数字看着更像种羞辱。

#预防机制需要打补丁

1.动态口令该成为标配。银行级的安全验证用在志愿系统上并不奢侈,毕竟这关系到百万人的人生走向。

2.操作留痕必须做到极致。建议引入区块链技术存证,每次修改生成不可篡改的时间戳,让作恶者无处遁形。

3.心理干预要跟上节奏。遭遇篡改的学生往往会出现创伤后应激障碍,但现在的援助体系还停留在"想开点"层面。

在分数至上的评价体系里,我们常常忘记志愿选择权才是教育公平的最后堡垒。那些被偷走的人生选项,不是简单一句"再战"就能轻描淡写揭过的。当技术在进步,漏洞在减少,或许更该警惕的是人心深处那些理直气壮的恶。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除

评论