每年六月,总有一群人在纸上涂涂改改写满数字,那是高考志愿表。高考报志愿优先选什么这个问题,像夏天蝉鸣一样准时出现。有人盯着分数算排名,有人翻着招生简章手抖,更多人是在"喜欢"和"现实"之间反复横跳。我们这次不说什么大道理,就聊聊那些填志愿时真正值得放在前面考虑的东西。

城市有时候比学校重要

1.北京上海的普通一本,可能比偏远地区的211更有资源优势。大城市的实习机会、讲座活动、眼界开阔度,是课堂给不了的养分。在杭州读计算机的毕业生,周末就能溜达去阿里巴巴园区听分享会。

2.但别盲目挤一线。成都武汉这些新一线城市,生活成本低三分之一,教学质量未必差。有位在西安交大学自动化的朋友,大二就开始接军工企业的项目实操。

3.考虑气候饮食这些软因素。广东孩子去东北读书,第一个冬天可能光买羽绒服就花掉半个月生活费。有个云南考生去了哈尔滨,四年都在和暖气过敏抗争。

专业决定未来十几年的早晨

1.那些名字高大上的专业未必适合。国际经贸听着洋气,实际可能天天背贸易条款。有个读生物医学工程的,入学才发现要学五年,课程从量子物理到解剖学全包。

2.传统专业正在变形。现在学机械要会编程,学会计得懂大数据。某农业大学把畜牧专业改成了"智慧养殖"学生用无人机放牧。

3.实在不知道选什么,挑基础学科。数学物理这种专业,考研转金融计算机都容易。认识个北大哲学系的,后来去了投行做行业研究。

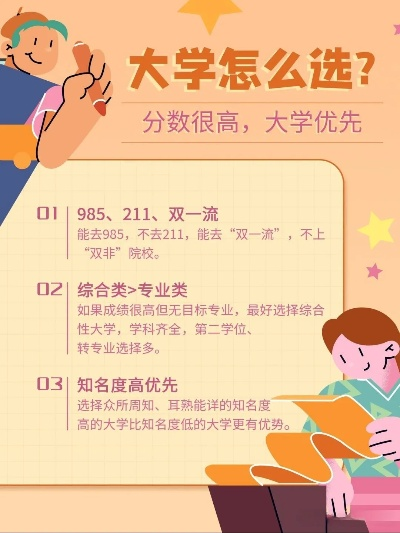

学校层次影响人生加速度

1.用人单位确实会看学历门槛。同样的金融岗位,985简历直接进面试池,普通学校可能要省级奖项加持。但非名校也有突围路径,比如华东政法不是211,律所认可度却很高。

2.行业特色学校被低估。南京审计学院的审计专业、燕山大学的机械专业,在业内比很多综合类大学吃香。有个二本邮电院校的,毕业直接进省通信管理局。

3.分数擦线时,不妨考虑分校。哈尔滨工业大学威海校区、中国人民大学苏州校区,毕业证和本部没区别,录取线却能低二三十分。

兴趣和现实需要加权平均

1.完全不顾兴趣会很难熬。讨厌数字的人学会计,可能每节课都是煎熬。见过最极端的例子,有学生从临床医学退学重新高考,就为读中文系。

2.但纯凭兴趣也有风险。考古学确实浪漫,就业面却窄得像敦煌壁画上的飞天飘带。有位历史系学姐,现在在互联网公司写游戏剧情,算是曲线救国。

3.折中方案是主修实用专业,辅修兴趣专业。很多学校允许跨专业选课,修够学分能拿第二学位。这样既能保证饭碗,又不辜负热爱。

家庭资源是隐形的志愿选项

1.医学法律这些专业,家里没人引路会走得很慢。没有诊所资源的医学生,规培结束可能还在社区医院打转。但如果是计算机专业,一台电脑就能开始闯荡。

2.经济条件影响选择半径。中外合作办学专业学费抵得上四年生活费,出国交换项目动辄十万起。有位同学放弃香港的录取,就因为算完账发现要抵押房子。

3.不必完全服从家庭安排。父母眼里的好工作可能正在消失,他们那个年代邮电局还是铁饭碗。但完全不听建议也挺冒险,毕竟他们见过更多人生样本。

特殊渠道往往被忽视

1.提前批里藏着好东西。北师大珠海校区的"志远计划"包分配还免学费,只是要签六年服务协议。军队院校不仅免学费,每月还发津贴。

2.港澳高校值得考虑。澳门大学的葡萄牙语专业,就业时优势明显。香港城市大学允许大二再定专业,比内地灵活得多。

3.新兴专业存在信息差。有个考生压线进了某校的"电竞解说",现在成了赛事主播。等大家都知道时,分数线早就涨上去了。

那些年我们踩过的坑

1.别被就业率数字忽悠。有些学校把考研出国都算就业,真实情况要问毕业生。某理工大学材料专业号称96%就业率,其实大半去了化工厂倒班。

2."服从调剂"是把双刃剑。确实能增加录取概率,但可能被分到完全不了解的专业。有考生冲着船舶设计报志愿,结果调剂去学海洋养殖。

3.专业目录年年变,要看准代码。同样叫"科学与技术"有些学校其实是教师范方向的。最好找在读学生问问真实课程表。

平行志愿的排列玄机

1.冲稳保不是平均分配。前两个放最想去的,中间三四个放大概率能进的,最后务必留个绝对稳妥的。有人非名校不上全部填冲刺院校,结果滑档到专科批。

2.同一学校不同专业要拉开梯度。把热门专业和冷门专业混着报,能提高录取概率。某年中山大学临床医学698分,护理学只要621分,都在同一个代码下。

3.专业级差要研究透。有些学校第二志愿专业会减3分录取,第三志愿再减2分。这意味着把最喜欢的放第二志愿可能永远轮不到。

信息收集比做题更费时间

1.学校官网藏着关键数据。就业报告里能看出真实去向,有些双非院校的某个专业,可能常年向特定企业输送人才。西南某高校的铁道工程专业,每年60%进铁路局。

2.贴吧知乎的评价要过滤着看。抱怨最多的人往往最活跃,沉默的大多数可能觉得还行。有个"天坑专业"讨论帖盖了三千楼,实际那届毕业生80%找到了工作。

3.招生办电话要会问。直接问"多少分能上"可能得到官方回复,但问"最低排位多少"准确数字。有家长装作考生亲戚套话,居然问出了预估线。

人生不是一次填报决定的

1.转专业没有想象中难。很多高校在大一下学期开放申请,只要绩点在前30%就有机会。认识个从纺织工程转到人工智能的,现在做无人机视觉算法。

2.跨考研越来越普遍。生物专业考计算机研、中文专业考法律硕士,都需要提前规划选修课。有位学姐用四年时间修完经济学双学位,考研直接换了赛道。

3.职场转型机会很多。做外贸的转行做跨境电商,教培行业的转去做职业教育,本质都在运用迁移能力。大学更重要的是学会怎样学习。

高考报志愿优先选什么这个问题的答案,其实藏在每个人的生活密码里。

有人需要靠学历突破阶层,有人追求专业带来的成就感,更多人是在各种约束条件下找最优解。填志愿那几天总觉得在决定一生,后来回头看不过是选择了不同的成长路径。那些当时纠结万分的选择,多年后都会变成酒桌上的谈资,而真正重要的是我们是否始终保持着向前走的状态。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除

评论